Neue Farben

Die deutsche Pop Art im Kunstmuseum Mülheim – kunst & gut 04/16

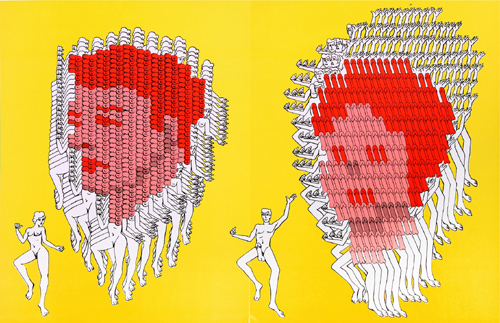

Pop Art ist nicht gleich Pop Art. Schon die englischen und die amerikanischen Beiträge sind zueinander äußerst heterogen und weit gefächert: Dies bestätigt jetzt die Ausstellung der Pop-Sammlung Beck in der Ludwiggalerie in Oberhausen. Parallel dazu zeigt das Kunstmuseum Mülheim die deutsche, darauf aufbauende Variante, und zwar aus der Sammlung Hartmut Kraft. Es ist eine hervorragende Schau. Sie zeigt die Gemeinsamkeiten aber auch Verschiedenheiten der Künstler, die Pop Art als Aufbruch verstanden und sich formal dem zuwendeten, was durch den Krieg in Vergessenheit geraten war oder lange einfach nicht „ging“.

Pop Art ist ein Kind ihrer Zeit, der 60er und 70er Jahre. Sie ist auch in Deutschland fröhlich und bunt, aber selten unbekümmert, also kritisch. Sie reflektiert ihre alltäglichen und politischen Erfahrungen und formuliert Zweifel am gesellschaftlichen System und isoliert einzelne Motive, die sie schablonenhaft, oft in symmetrischer Klarheit im Bildfeld zentriert. Die Künstler sind um 1940 geboren; ihr Hintergrund sind die Mondlandung ebenso wie der Vietnamkrieg, weiterhin die mediale Vermittlung über das Fernsehen, der Massenkonsum und die Fließbandproduktion, die automobile Gesellschaft und die autogerechte Stadt mit ihren Schildern und Signalen. Die jungen Absolventen der Kunstakademien hinterfragen den Kunstbetrieb mit seinen Marktmechanismen. Kunst ist nicht mehr elitäre Sache für wenige betuchte Sammler und Museen, sondern sollte auch für den Studenten und Arbeiter erschwinglich sein und entsprechend in die Öffentlichkeit hineinwirken. Hilfreich war ihre massenhafte „demokratische“ Verbreitung mittels der Jahresgaben der Kunstvereine, und das Verfahren der Vervielfältigung war (neben dem gänzlich unkünstlerisch wirkenden Offsetdruck) vor allem der Siebdruck, der mit seiner homogenen Oberfläche am ehesten der anonymen Produktion der Industriebetriebe entsprach. – Entsprechend ist die Formsprache technoid, an der Geometrie orientiert, auch der Mensch wirkt wie in Röhren transformiert oder ornamental aufgelöst. Das Heraldische entspricht den Signalen des öffentlichen Lebens und passend dazu erhalten die Farben einen satt leuchtenden Ton. Die Realität selbst wird vermittelt gegeben: wie am Fernseher oder durch ein Fernglas gesehen. Landschaft wird nur noch stereotyp erfahren – aber sie wird zu einem zentralen Motiv der deutschen Pop Art. Zugleich ist sie durch die Industrie zerstört. Sie ist ebenso abgezirkelt wie der städtische Raum. Regularien und Zeichen treten in den Vordergrund, Schrift und Ziffern werden als Motive „bildwürdig“ – um nur einige Aspekte zu nennen, die im Kunstmuseum Mülheim in einzelnen Kapiteln sortiert sind.

Die Mehrzahl der ausgestellten Exponate sind Druckgraphiken: Dadurch werden von fast jedem der 37 Künstler mehrere Blätter gezeigt, wodurch sich deren Eigenheiten weiter verdeutlichen. Daneben gibt es einige vorzügliche Unikate zu sehen, Gemälde etwa von Otmar Alt und Wolfgang Oppermann oder, aus der Sammlung des Museums, von Konrad Klapheck oder die beiden Trickfilme von Werner Nöfer. Weitere Namen in der Ausstellung: mit Sine Hansen und Rune Mields leider nur zwei Frauen (entsprechend zum damaligen Kunstmarkt), mit Konrad Lueg, Sigmar Polke und Gerhard Richter die Trias des „Kapitalistischen Realismus“, mit HA Schult, Klaus Staeck und Wolf Vostell Aktionisten für die Gestaltung der Umwelt und mit Josef Wittlich ein Künstler vor Pop, aber schon in deren Bildsprache und Farbigkeit. Es ist erstaunlich, zu wie vielen Ausstellungen etliche der Künstler damals innerhalb eines Jahrzehnts eingeladen wurden und wie plötzlich dann ihre Karriere stockte. Von etlichen der beteiligten Künstler gab es seit Jahren nichts mehr zu sehen. Auch das macht die Ausstellung so verdienstvoll.

„I like Fortschritt. German Pop reloaded“ | bis 8.5. | Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr | 0208 455 41 38

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Der Mensch in prekären Zeiten

Der Mensch in prekären Zeiten

„We“ im Kunstmuseum Mülheim – kunst & gut 04/25

Aus zwei Sammlungen

Aus zwei Sammlungen

Das frühe 20. Jahrhundert im Kunstmuseum Mülheim – kunst & gut 11/24

Über Architektur

Christine Erhard in Mülheim – Ruhrkunst 10/19

Reich der Düfte

Reich der Düfte

Helga Griffiths in Mülheim – Ruhrkunst 06/18

Aus einer anderen Perspektive

Aus einer anderen Perspektive

Bilder mit Kindern im Kunstmuseum Mülheim – kunst & gut 04/18

Thema in Variation

Heinrich Siepmann in Mülheim – Ruhrkunst 02/18

Die nächste Generation

Expressionismus in Mülheim – Ruhrkunst 12/17

Erinnerung an Mülheim mit Gästen

Alice Könitz im Kunstmuseum Mülheim – kunst & gut 10/17

„Wichtig, dass Kunst Gedanken öffnet“

Alice Könitz über ihre erste Einzelausstellung in einem deutschen Museum – Sammlung 09/17

Hinter Wasser und Glas

Matthias Meyer in Mülheim – Ruhrkunst 08/17

Auf der Flucht

„WeltenWanderer“ im Kunstmuseum Mülheim – Kunst in NRW 05/17

Die Schere des Dada

Symposium zu Hannah Höch in Mülheim – das Besondere 12/16

Geschmacksachen

„Mahlzeit!“ im LWL-Museum in Herne – Ruhrkunst 02/26

Ästhetische Verwandtschaften

„Affinities“ in der Kunsthalle Recklinghausen – Ruhrkunst 02/26

Fotografie in bewegten Zeiten

Germaine Krull im Museum Folkwang in Essen – kunst & gut 02/26

„Sie wollten Kunst für alle machen“

Kuratorin Sarah Hülsewig über „German Pop Art“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 02/26

„Die Guerrilla Girls sind mit der Zeit gegangen“

Kuratorin Nicole Grothe über die Ausstellung der Guerilla Girls im Dortmunder Museum Ostwall – Sammlung 01/26

Tanzende Gitter

Susan Hefuna im Duisburger Museum Küppersmühle – Ruhrkunst 01/26

Klappe auf, Klappe zu

Rolf Glasmeier im Kunstmuseum Gelsenkirchen – Ruhrkunst 01/26

Geheime Erzählungen alltäglicher Gegenstände

Vera Lossau im Märkischen Museum Witten – kunst & gut 01/26

Die Abstraktion der Künstlerinnen

„InformElle“ im Emil Schumacher Museum Hagen – kunst & gut 12/25

Rund ums Staubhaus

„How we met“ im Kunstmuseum Bochum – Ruhrkunst 12/25

Raumschmuck aus Türmen

Mariana Castillo Deball im Dortmunder Kunstverein – Ruhrkunst 12/25

„Konventionen über Bord werfen“

Co-Kuratorin Kerstin Meincke über „Germaine Krull: Chien Fou“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 12/25

Gespiegelte Erdgeschichte

Robert Smithson in Bottrop – Ruhrkunst 11/25