Weg war das Böse eigentlich nie

Pest-Ausstellung in Herne – Kunstwandel 04/20

Passend zur fatalen Gesundheitsökonomie der Jetztzeit, in der Toilettenpapier mit Goldstaub aufgewogen wird und Damen und Herren vor leeren Supermarktregalen weinend zusammenbrechen, wird eine Ausstellung im Herner LWL-Museum für Archäologie zum Laboratorium der Fallbeispiele, was passierte, als einst ein Bakterium Auslöser einer Pandemie war. In Herne wird die Geschichte der Pest von der Steinzeit bis heute erzählt.

Noch vor dem Eintritt in die desinfizierten Hallen unterhalb der Oberfläche, liegt der massive Anker der französischen Grand Saint Antoine, die die Pest 1720 nach Marseille und damit – mal wieder - nach Europa brachte. Mal wieder? Die erste Pandemie fand bereits zwischen 541-750 statt. Die Anfänge sollen, nach neuestem Stand der Forschung, bereits so um 3.000 v. Chr. in Nordeuropa zu bemerken sein, der älteste Nachweis in Deutschland weist in die Frühbronzezeit um 2000 v. Chr. Also hinein in eine Schau, die eine Seuche beleuchtet, die sich nach dem „großen Sterben“ als das absolut Böse in das europäische Gedächtnis gebrannt hat. Gedämpftes Licht, beleuchtete Vitrine, an der Wand der Übertragungsweg, passend dazu die Mumie einer schwarzen Ratte unter Glas, die zwar Trägerin des Pestbakteriums Yersinia pestis war, aber nur ganz selten Überträgerin der Krankheit. Übeltäter war der Floh, der erst den Menschen mit der Beulenpest und der dann andere durch Tröpfcheninfektion mit der Lungenpest infizierte. Und da ist es auch schon unter dem Mikroskop zu sehen, das winzige, eigentlich nicht sichtbare gramnegative, unbegeißelte, sporenlose, fakultativ anaerobe Bakterium, harmlos unbeweglich und stäbchenförmig und dennoch mit einer unglaublichen Aura umgeben, selbst jetzt im abgetöteten Zustand.

Dr. Stefan Leenen (*1974) studierte Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Mittelalterliche Geschichte und Denkmalpflege in Bamberg und promovierte über die Isenburg an der Ruhr. Seit 2008 ist er wissenschaftlicher Referent im LWL-Archäologiemuseum in Herne.

Die eigentlich bekannte zweite Pandemie vom 14. bis 18. Jahrhundert, die den halben Kontinent entvölkerte, hat Kirche und Volk natürlich schnell die wahren Schuldigen erkennen lassen: Hexen, Juden und die Fremden an sich – das erbärmliche Klischee funktioniert in den Köpfen der Menschen bis heute, obwohl eigentlich die Wissenschaft Universen weiter ist als damals, als Pestdoktoren mit Schnabelmasken auf Aderlass und Beulenschnitt setzten und auf diverse teure Kräutertinkturen für die Adligen.

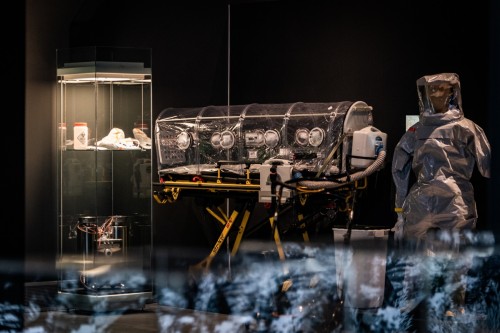

Das Ende der Pest soll in den 1970er Jahren gekommen sein, als die bakteriologische Kriegsführung geächtet wurde. Eine Guy-Fawkes-Maske auf Pulverfässern signalisiert Wachsamkeit und Widerstand. Kurz vor dem Ende – gezeigt wird neben seuchensicherer Ausrüstung auch der sogenannte Schneewittchensarg, mit dem Infizierte heute von der Feuerwehr angstfrei transportiert werden können – steht ein moderner Rasenmäher, Metapher für eine Frau in Kalifornien, die 1995 beim Rasenmähen ein infiziertes Grauhörnchen überfuhr und erkrankte. Nur mal so, die Pest hat sich seit dem 20. Jahrhundert in der Westhälfte der Vereinigten Staaten eine neue Region erschlossen, in der sie endemisch ist und sporadisch den Menschen befällt. Das erklärt natürlich manches. Bleiben Sie gesund.

Aktuell: Während der Corona-Maßnahmen werden über YouTube, Facebook, Instagram und Twitter Online-Führungen angeboten. „Wir möchten unseren Besuchern so unser vollständiges Programm bieten. Das geht los bei Kindern im Vorschulalter, Grundschulkindern, Schülern der Sekundarstufe 1 und 2 bis hin zu Erwachsenen“, erklärt Museumspädagoge Dr. Michael Lagers.

Pest – Eine Spurensuche | voraussichtlich geschlossen bis 19.4. | LWL-Museum für Archäologie, Herne | 02323 94 62 80

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Gemeinsam essen und trinken

Gemeinsam essen und trinken

„Mahlzeit!“ im LWL-Museum in Herne

von tr-kunstwandel999.jpg) Nicht nur Steine

Nicht nur Steine

Das Rätsel der mächtigen Monolithen – Kunstwandel 08/22

„Welche Auswirkungen hatte die Pest auf die Gesellschaft?“

„Welche Auswirkungen hatte die Pest auf die Gesellschaft?“

Stefan Leenen über „Pest!“ im LWL-Museum für Archäologie – Sammlung 09/19

Einarmiger Bandit zum Überleben

Einarmiger Bandit zum Überleben

Die Revolution der Jungsteinzeit in Herne – Kunstwandel 08/17

von tr sammlung k.jpg) „Die Grundlagen für unser heutiges Leben“

„Die Grundlagen für unser heutiges Leben“

Ausstellung „Revolution Jungsteinzeit“ am LWL-Museum für Archäologie in Herne – Sammlung 06/17

Der Affenkopf im Ziegelstein

Der Affenkopf im Ziegelstein

Grandiose Nationalschätze aus Vietnam in Herne – Ruhrkunst 01/17

von tr das besondere 3 k.jpg) Faustkeil aus dem Bombentrichter

Faustkeil aus dem Bombentrichter

„Schätze der Archäologie Vietnams“ in Herne – das Besondere 10/16

Tabus und Visionen

Tabus und Visionen

Kunstvorschau: Homosexualität_en, Futuristisches Manifest und Handpuppen

von tr kunstwandel k.jpg) Salz-Bergbau noch ohne Dixi-Klo

Salz-Bergbau noch ohne Dixi-Klo

„Das weiße Gold der Kelten“ im LWL-Museum für Archäologie in Herne – Kunstwandel 09/14

von trailer_Kunst_Kunstwandel.jpg) Der Kristallschädel-Krimi

Der Kristallschädel-Krimi

„Schädelkult“-Ausstellung im LWL-Museum für Archäologie Herne – Kunstwandel 02/13

„Sie wollten Kunst für alle machen“

Kuratorin Sarah Hülsewig über „German Pop Art“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 02/26

Geheime Erzählungen alltäglicher Gegenstände

Vera Lossau im Märkischen Museum Witten – kunst & gut 01/26

Klappe auf, Klappe zu

Rolf Glasmeier im Kunstmuseum Gelsenkirchen – Ruhrkunst 01/26

Tanzende Gitter

Susan Hefuna im Duisburger Museum Küppersmühle – Ruhrkunst 01/26

„Die Guerrilla Girls sind mit der Zeit gegangen“

Kuratorin Nicole Grothe über die Ausstellung der Guerilla Girls im Dortmunder Museum Ostwall – Sammlung 01/26

Die Abstraktion der Künstlerinnen

„InformElle“ im Emil Schumacher Museum Hagen – kunst & gut 12/25

Raumschmuck aus Türmen

Mariana Castillo Deball im Dortmunder Kunstverein – Ruhrkunst 12/25

Rund ums Staubhaus

„How we met“ im Kunstmuseum Bochum – Ruhrkunst 12/25

„Konventionen über Bord werfen“

Co-Kuratorin Kerstin Meincke über „Germaine Krull: Chien Fou“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 12/25

Natur aus dem Gleichgewicht

Mika Rottenberg im Lehmbruck Museum in Duisburg – kunst & gut 11/25

Gespiegelte Erdgeschichte

Robert Smithson in Bottrop – Ruhrkunst 11/25

Unter Ruhris

Brigitte Kraemer in Essen – Ruhrkunst 11/25

„Bei Fluxus ging es nicht ums Genie“

Direktorin Julia Lerch Zajączkowska über „How We Met“ im Kunstmuseum Bochum – Sammlung 11/25

Wahre Geschichten

William Kentridge im Museum Folkwang Essen – kunst & gut 10/25

Solare Kräfte

„Genossin Sonne“ im Dortmunder U – Ruhrkunst 10/25