„Zugespitzt auf das eigene Haus und seine Geschichte“

Tobias Burg und Rebecca Herlemann über die Ausstellung „Expressionisten am Folkwang“ – Sammlung 07/22

Gut, wenn man einen gut gefüllten Keller hat. Das Essener Museum Folkwang zeigt mit der Ausstellung „Expressionisten am Folkwang“, in der rund 250 Meisterwerke zu sehen sind, auch viel von der Geschichte des Hauses. Peter Ortmann sprach mit den beiden Kurator:innen.

trailer: Herr Burg, Frau Herlemann, was macht den Reiz solcher Mega-Ausstellungen aus?

Tobias Burg (TB): Es ist eine Ausstellung, die mit der Geschichte des Hauses zu tun hat. Es gab schon früh eine sehr enge Verbindung zwischen den Künstlerinnen und Künstlern des Expressionismus und dem Museum Folkwang. Es ist also nicht einfach nur eine „Ausstellung über den Expressionismus“, sondern über das Verhältnis zwischen unserem Museum und den Künstlerinnen und Künstlern des Expressionismus.

Hat denn die Ausstellung eine besondere Dramaturgie, die mit dem Jubiläum zu tun hat?

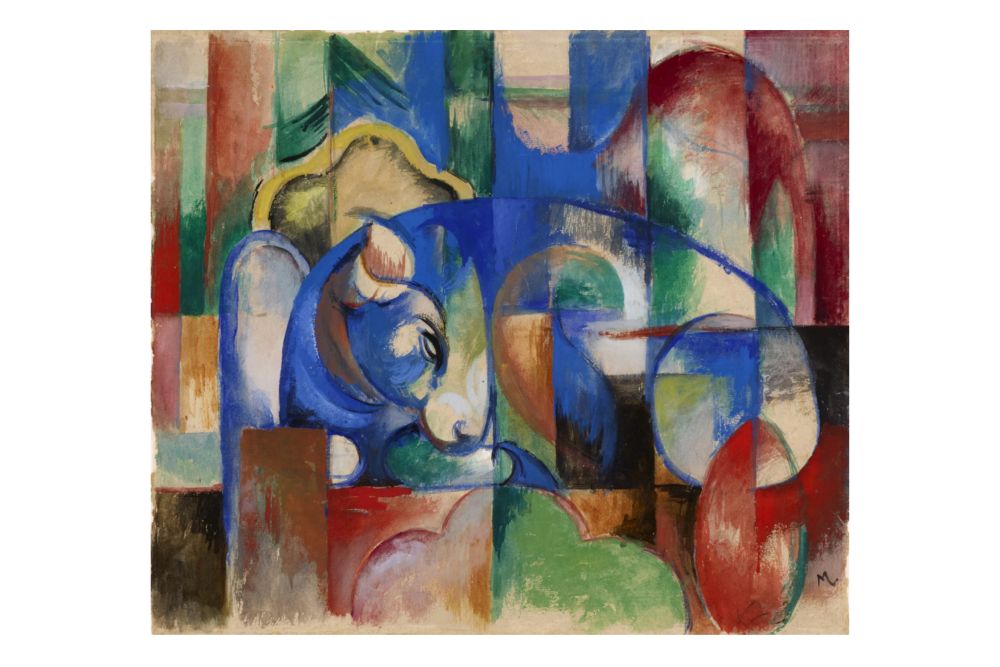

TB: Ja. Wir ziehen das Ganze chronologisch auf. Das bietet sich an, weil es ja um die 100 Jahre Folkwang in Essen geht. Wir beginnen aber bereits in der Frühzeit, lassen die Zeit in Hagen selbstverständlich nicht außer Acht. Karl Ernst Osthaus, der Gründer des Museum Folkwang in Hagen, war in engem Kontakt mit vielen Künstlern aus Dresden, aus München, aus Wien, etwa Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc oder Egon Schiele. Das spielt eine große Rolle in der Ausstellung. Wichtig ist aber auch, was in derselben Zeit hier in Essen am Städtischen Museum unter der Leitung von Ernst Gosebruch passierte, bevor die Sammlung des Museum Folkwang 1922 für Essen angekauft und mit der städtischen Sammlung vereinigt wurde.

Wie kuratiert man denn so einen riesigen Teil Kunstgeschichte? Erschlägt einen da nicht die Masse?

Rebecca Herlemann (RH): Die Ausstellung ist zugespitzt auf das eigene Haus und seine Geschichte. Da ist es super, dass man auf den eigenen Fundus zugreifen kann und auch auf die Archivbestände, mit dem Briefwechsel zwischen den Künstlern und dem Museum. Besonders spannend finde ich, dass man dabei die originalen Dokumente in der Hand hält. Unsere großartige Sammlung an Gemälden, Grafiken und Skulpturen ist die wichtigste Basis der Ausstellung. Wir zeigen aber nicht nur Werke aus der eigenen Sammlung, denn der Expressionismus hat ja einen starken Einschnitt in der NS-Zeit erlebt, als vieles enteignet wurde und deshalb heute nicht mehr im Museum ist. Für die Ausstellung kommen aber viele schöne Werke als Leihgaben zurück.

Was ist mit Emil Nolde – ist er ein Problem?

TB: Nolde hat eine interessante Wirkungsgeschichte erfahren, die er auch selbst gesteuert hat. In den Nachkriegsjahrzehnten ist man der Darstellung von Nolde gefolgt, dass er sehr gelitten hätte unter den Nationalsozialisten. Es stimmt ja auch, aber was er unterschlagen hat, ist, dass er in den ersten Jahren der NS-Zeit mit den neuen Machthabern sympathisierte und gehofft hatte, zum Staatskünstler berufen zu werden. Doch diese Hoffnung trog und die Werke von Nolde wurden aus den Museen beschlagnahmt und galten als „entartet“. Mit Nolde ist es daher ziemlich ambivalent. Da ist aber in den letzten Jahren viel in der Forschung passiert und der Blick, den wir heute auf Nolde haben, ist ein viel nüchternerer als der Blick der Nachkriegsjahrzehnte. Und das ist auch gut so. Aber das heißt nicht, dass wir Nolde deswegen aussparen würden. Man muss sich dessen bewusst sein – und der Kontext kommt auch in der Ausstellung vor, weil es hier um Wirkungsgeschichte geht.

250 Arbeiten werden gezeigt – wie viele stammen denn von Künstlerinnen?

RH: Wir zeigen einen wunderbaren Raum mit Werken von Paula Modersohn-Becker, deren Rezeption maßgeblich vom Folkwang mitbestimmt wurde. Gabriele Münter hat auch einen schönen Platz in der Ausstellung. In einem historischen Überblick, der auch die zeitgenössische Rezeption widerspiegelt, dominieren dann aber doch die Künstler.

Hat es auch Entdeckungen gegeben, wenn man so den Bestand durchforstet?

TB: Nicht in dem Sinne, dass da Werke aufgetaucht wären, von denen wir nichts gewusst haben. Aber wir haben durchaus neue Kontexte erschlossen. Selbst wenn man die Sammlung gut kennt, stößt man dabei immer auf Neuigkeiten.

Sind Schiele und Kokoschka die heimlichen Helden der Ausstellung?

TB: In der Sammlung spielt Schiele eine besondere Rolle, weil Karl Ernst Osthaus schon früh von dem damals erst 20-jährigen Künstler Werke erworben hat. Erst eine sehr schöne Gruppe an Aquarellen, dann ein Gemälde – es ist das erste Gemälde von Schiele, das von einem Museum angekauft wurde. Aber das wurde alles 1937 beschlagnahmt und wir haben erfolgreich versucht, einiges davon für die Dauer der Ausstellung zurückzubekommen. Das ist für uns auf jeden Fall ein Highlight. Bei Kokoschka haben wir selbst einen kleinen, aber sehr ansehnlichen Bestand, mit diesem wunderbaren, gemalten Doppelporträt Kokoschkas mit Alma Mahler. Außerdem besitzen wir einige sehr beeindruckende Zeichnungen von ihm, die auf die Zeit von Karl Ernst Osthaus zurückgehen und die Beschlagnahmung wohl zufällig überstanden haben.

Was ist das Highlight – gibt es das überhaupt?

RH: Ich glaube, jeder hat sein eigenes Highlight. Ich könnte das für mich gar nicht definieren. Das ist das Schöne an dem chronologischen Rundgang unserer Ausstellung, mit dem wir im Grunde genau dort anknüpfen, wo unsere große Ausstellung im Frühjahr zu den Impressionisten aufgehört hat. Die Ausstellung fängt aber direkt mit ein paar Spitzenwerken an, etwa von Edvard Munch, die alle aus unserer Sammlung kommen.

TB: Ein Highlight der Ausstellung ist für uns auch der Paula Modersohn-Becker-Raum. 1913 wurde im Museum Folkwang eine Wanderausstellung von ihr gezeigt, die danach an vier weitere Stationen in Deutschland ging. Die Werke waren käuflich zu erwerben und aus der Ausstellung heraus hat Osthaus das Selbstbildnis mit Kamelienzweig der Künstlerin erworben, das wir bis heute besitzen. Daneben gab es damals aber noch viele weitere Werke in der Ausstellung, darunter etliche Selbstbildnisse. In unserer Ausstellung bringen wir eine Auswahl dieser Werke wieder zusammen.

Expressionisten am Folkwang | 20.8.-8.1.23 | Museum Folkwang, Essen | 0201 88 45 000

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Fotografie in bewegten Zeiten

Fotografie in bewegten Zeiten

Germaine Krull im Museum Folkwang in Essen – kunst & gut 02/26

Mit anderen Augen

Mit anderen Augen

„L is for Look“ im Museum Folkwang Essen

„Konventionen über Bord werfen“

„Konventionen über Bord werfen“

Co-Kuratorin Kerstin Meincke über „Germaine Krull: Chien Fou“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 12/25

Wahre Geschichten

Wahre Geschichten

William Kentridge im Museum Folkwang Essen – kunst & gut 10/25

„Er fragt auch nach den Bezügen zu Europa“

„Er fragt auch nach den Bezügen zu Europa“

Kurator Tobias Burg über „William Kentridge. Listen to the Echo“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 08/25

Geschichten einer Leidenschaft

Oskar Kokoschka mit den Porträts von Alma Mahler in Essen – kunst & gut 05/25

Auf Augenhöhe

Auf Augenhöhe

Deffarge & Troeller im Essener Museum Folkwang – Ruhrkunst 01/25

von tr-ruhrkunst-1-678.jpg) Hin und weg!

Hin und weg!

„Ferne Länder, ferne Zeiten“ im Essener Museum Folkwang – Ruhrkunst 05/24

Keine Illusionen

Wolf D. Harhammer im Museum Folkwang in Essen – kunst & gut 03/24

„Wir sind stolz darauf, diese Werke im Bestand zu haben“

„Wir sind stolz darauf, diese Werke im Bestand zu haben“

Kuratorin Nadine Engel über die Ausstellung zu Willi Baumeister im Essener Museum Folkwang – Sammlung 02/24

von tr-ruhrkunst-2-678.jpg) Visionen von Gemeinschaft

Visionen von Gemeinschaft

„Wir ist Zukunft“ im Essener Museum Folkwang – Ruhrkunst 01/24

Aufbruch und Experiment in Paris

Meisterwerke der Druckgraphik im Museum Folkwang in Essen – kunst & gut 10/23

„Sie wollten Kunst für alle machen“

Kuratorin Sarah Hülsewig über „German Pop Art“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 02/26

„Die Guerrilla Girls sind mit der Zeit gegangen“

Kuratorin Nicole Grothe über die Ausstellung der Guerilla Girls im Dortmunder Museum Ostwall – Sammlung 01/26

„Bei Fluxus ging es nicht ums Genie“

Direktorin Julia Lerch Zajączkowska über „How We Met“ im Kunstmuseum Bochum – Sammlung 11/25

„Absurd und bewusst irritierend“

Kuratorin Inke Arns über „Genossin Sonne“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 09/25

„Auch mal am Tresen entstanden“

Leiterin Christine Vogt über die Ausstellung zu Udo Lindenberg in der Ludwiggalerie Oberhausen – Sammlung 07/25

„Der Beton ist natürlich sehr dominant“

Die Kurator:innen Gertrud Peters und Johannes Raumann zu „Human Work“ in Düsseldorf – Sammlung 07/25

„Moderne Technologien werden immer relevanter“

Die Leiterin der Kunstvermittlung des ZfIL Unna, Christiane Hahn, über die neue Jahresausstellung – Sammlung 06/25

„Der Zweifel ist wach zu halten“

Direktor Nico Anklam über die Ausstellung der Ruhrfestspiele 2025 in der Kunsthalle Recklinghausen – Sammlung 05/25

„Was Handwerk und was Kunst ist“

Co-Kurator Markus Heinzelmann über „Das halbe Leben“ im Bochumer Museum unter Tage – Sammlung 04/25

„Alle Intelligenz ist künstlich“

Co-Kurator Tom McCarthy über die Ausstellung „Holding Pattern“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 03/25

„Sie hatte ihren eigenen Blick auf die Arbeitswelt“

Fotohistorikerin Stefanie Grebe über die Ausstellung zu Ruth Hallensleben in Essen – Sammlung 02/25