„Blick auf einen Jetztzustand, der sehr emotional ist“

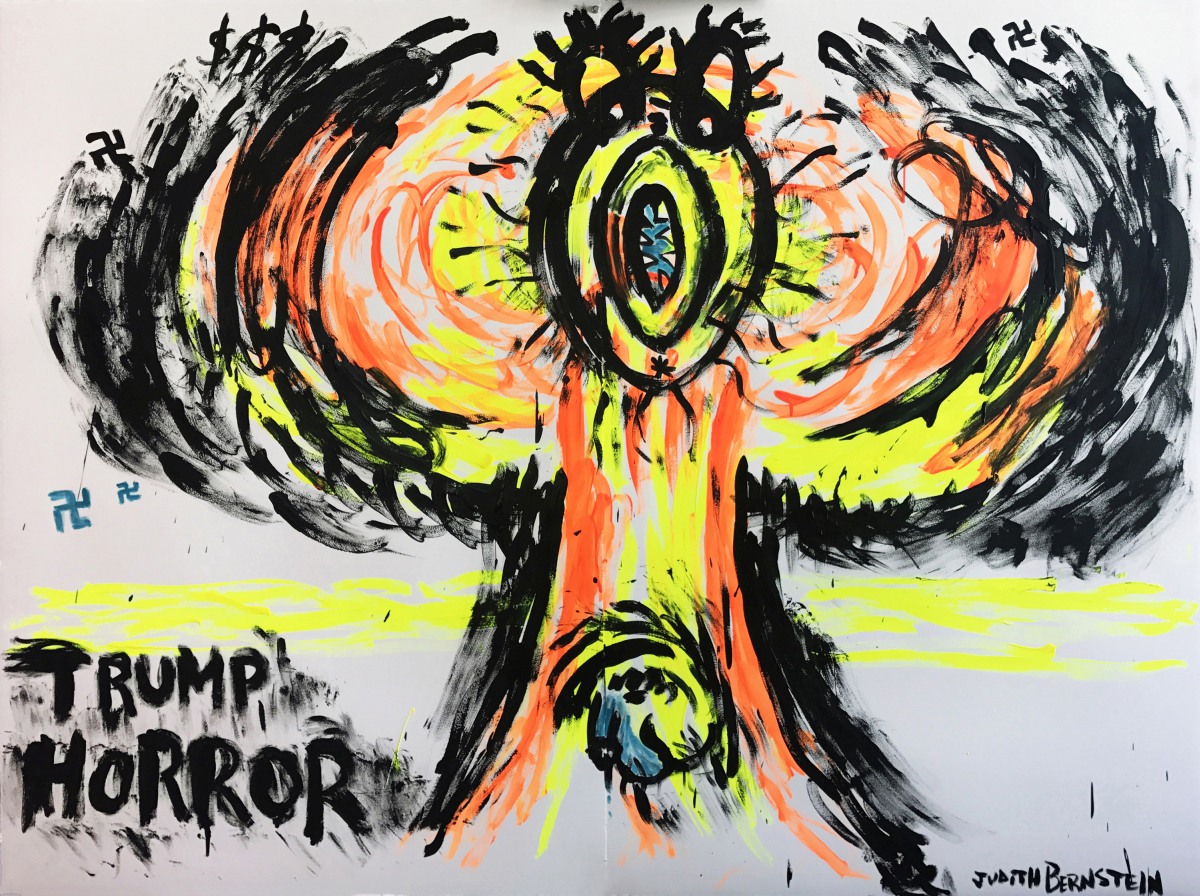

Kuratorengespräch über „Empört Euch!“ im Düsseldorfer Kunstpalast – Sammlung 11/20

trailer: Frau Peitz, Herr Peters-Messer, die Wüteriche auf der Straße haben zurzeit Hochkonjunktur. Werden sie jetzt auch museumsfähig?

Linda Peitz: Die Wut wird in der Ausstellung auf unterschiedlichen Ebenen gezeigt. Sie wird von den Künstler*innen beobachtet, sei es der Wutbürger, der durch die Presse geistert und in der Kunst widergespiegelt wird. Andererseits sind da auch die Künstler*innen, die über die aktuellen Zustände wütend sind.

Florian Peters-Messer: Man kann auf die Frage mit ja und nein antworten. Es gibt ja, wenn man das vereinfacht, zwei Gruppen von wütenden Menschen. Auf der einen Seite die Wutbürger, die populistisch sind, eher einem rechten oder linken Flügel zuzuordnen sind, dort gibt es Verschwörungstheoretiker und Menschen, die auch demokratische Systeme in Frage stellen, aber auf der anderen Seite gibt es wütende Menschen – ob das die Black-Lives-Matter-Bewegung ist oder Fridays for Future – diese gesellschaftlichen Bewegungen entwickeln auch Zorn. Diese beiden wütenden Seiten werden in der Ausstellung sichtbar gemacht und reflektiert.

Also ist die Ausstellung in unterschiedliche Themenblöcke unterteilt?

FPM: Es gibt Themen, die wir im Wesentlichen anpacken wollen. Das Thema Feminismus wird aufgegriffen, Homophobie wird aufgegriffen, die Verarbeitung postkolonialen Erbes wird aufgegriffen…

LP: …Klimawandel. Kapitalismuskritik, Krieg im weitesten Sinne…

FPM: …und das Verhältnis von Mensch und Medien. Wie verändert sich die Wahrnehmung in Bezug auf soziale Medien. Es sind also sehr viele Themen, die wir anfassen.

Wie choreografiert man denn 40 Künstler?

LP: Das ist gar nicht so einfach. So wie die Ausstellung auch auf einem Gefühl, dem der Wut beruht, funktioniert das auch gut in diese Richtung. Es gibt keine Chronologie – es ist mehr ein Blick auf einen Jetztzustand, der sehr emotional ist. Es geht darum insgesamt eine Atmosphäre zu schaffen. Es gibt keine Kapitel, sondern die Werke kommunizieren untereinander, miteinander auf eine bestimmte Art und Weise und schaffen ein Gesamtbild.

Also auch keine Sortierung nach Technik oder Medien?

LP: Es gibt tatsächlich ein Kino und zwei Räume mit Mehrkanal-Videoinstallationen. Ansonsten ist die Ausstellung aber stark durchmischt. Das ist das Schöne daran, wie die Werke miteinander umgehen.

FPM: Sie sind aber auch auf eine ästhetische Abstimmung ausgerichtet.

LP: Ohne ermüdend zu sein. Die Vielfalt in den Medien macht es spannend, es sind weniger klassische Formate wie Malerei zu sehen, dafür gibt es viele installative Arbeiten, Skulptur, viel Video.

Das Grundmotiv für Widerstand ist Empörung. Wird die denn dann auch gezeigt?

LP: Ja. Die Arbeit „Primal Speech“ von Liz Magic Laser ist hier ein sehr passendes Beispiel, weil sie sich psychologisch mit dem Empörungs- und Wut-Thema befasst. Die Videokünstlerin setzt sich in dieser Arbeit mit einem Therapiemodell des Psychologen Arthur Janov auseinander. Der US-Amerikaner hat eine Therapieform entwickelt, die auf einer Art Urschrei basiert. Die war in den 1970er Jahren sehr beliebt. Liz Magic Laser hat daraufhin Schauspieler eingeladen, dieses Modell anzuwenden. Die sind in einem gepolsterten Raum und liegen auf einer Couch, ganz therapiemäßig, und werden dann angeleitet, über die Themen, die sie emotional berühren, sich zu empören und auszulassen und in ein Schreien überzugehen, der Wut Ausdruck zu verleihen. Da geht es viel um politische Themen wie Trump oder Brexit.

FPM: Obwohl das Schauspieler sind, sieht man Menschen, wie sie in der Therapiesituation langsam wütend werden, sich wahnsinnig aufregen, Schweißausbrüche bekommen. Da werden Wut und Empörung wirklich sichtbar.

Und wer wütet am meisten in der Ausstellung?

FPM: Oh, das ist eine gute Frage.

LP: Jeder auf seine eigene Art. Thomas Hirschhorn wütet schon sehr sehr gut.

FPM: Der ist auch einer der ältesten unter den Künstler*innen. Aber ja, er wütet schon ziemlich.

Womit ist er denn in der Ausstellung vertreten?

FPM: Seine große collagierte Papierarbeit mit dem Titel „The Price of Suspicion“ zeigt beispielweise wie Informationen aufgesext werden, um politisch instrumentalisiert zu werden. Da sind nackte Frauen zu sehen und gleichzeitig aufgrund von Kriegshandlungen furchtbar zerstückelte Menschen, Leichenteile. Und es wird sein„Arch“gezeigt, das ist ein sehr großer Rahmen, wo viele einzelne Holzteile draufgeschraubt sind, auch mit sehr brutalen und furchtbaren Bildern von verwundeten Menschen und Leichen. Auch da geht es um Kriegskritik.

Was unterscheidet die Künstler denn anhand ihrer Geburtsjahre? Gibt es da einen generationellen Unterschied im Umgang mit Wut?

LP: Es gibt einen Unterschied im Gebrauch der Medien. Eine jüngere Künstlerin, Signe Pierce, ist zum Beispiel dem Digitalen sehr verhaftet. Sie arbeitet auf Instagram. Das ist nochmal eine andere Art, das zu verhandeln und zu untersuchen, was eigentlich passiert, wie beeinflusst wird, gesellschaftliche Thematiken oder die Rolle der Frau. Das finde ich spannend, wie sich das zeitgemäß anpasst. Und das hat auch eine extreme Ästhetik, die ist poppig, die ist an Instagram angepasst. Das ist etwas anderes als die Arbeit von Thomas Hirschhorn.

Gibt es auch interaktive Arbeiten?

FPM: Eine Arbeit, die für mich in dieser Hinsicht heraussticht, ist vom japanischen Künstler Yoshinori Niwa. Er baut vor der Museumstür einen Container auf, einen schwarzen Altkleidercontainer, auf dem dazu aufgerufen wird, alte Nazi-Devotionalien zu entsorgen. Dafür werden auch Zeitungsanzeigen geschaltet und der Künstler wird die Reaktion von Besucher*innen mit Video dokumentieren. In regelmäßigen Abständen wird der Inhalt entsorgt und professionell vernichtet. Es ist schon sehr provokant, ein solches Objekt einfach vor die Tür des Museums zu stellen, und wir erwarten durchaus empörte Reaktionen.

Ob da überhaupt was abgeliefert wird?

FPM: Diese Arbeit ist beim Steirischen Herbst in Graz ausgestellt gewesen. Da sind tatsächlich Gegenstände abgeliefert worden. Es ist kein großer Trubel, der da stattfindet. Aber Besucher*innen oder Menschen, die das in der Zeitung lesen, können sich mit dem Künstler in Verbindung setzen und darüber austauschen. Ich denke, er wird da durchaus auch Kritik herausfordern. Aber es geht ja um die Reflexion über die deutsche Vergangenheit – ein immer noch brisantes Thema.

Empört Euch!– Kunst im Zeichen des Zorns | 29.10. - 10.1. Wiedereröffnung am 1.12. | Kunstpalast Düsseldorf | www.kunstpalast.de

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Elemente der Natur

Elemente der Natur

„Das fünfte Element“ im Kunstpalast Düsseldorf

Vom Ausstellen

Vom Ausstellen

Hans-Peter Feldmann im Kunstpalast Düsseldorf – Kunst in NRW 12/25

Geruch als Erlebnis

Geruch als Erlebnis

„Die geheime Macht der Düfte“ im Kunstpalast in Düsseldorf

In globalen Zeiten

In globalen Zeiten

Elias Sime im Kunstpalast in Düsseldorf – Kunst in NRW 04/25

„Auch die Sammler beeinflussen den Künstler“

„Auch die Sammler beeinflussen den Künstler“

Kurator Markus Heinzelmann über die Ausstellung zu Gerhard Richter in Düsseldorf – Sammlung 08/24

von nrw-kunst-678.jpg) Ritt durch die Jahrhunderte

Ritt durch die Jahrhunderte

Die Neupräsentation im Kunstpalast in Düsseldorf – Kunst in NRW 02/24

„Die Berührung impliziert eine Verbindung zum Objekt“

Generaldirektor Felix Krämer kuratiert „Tony Cragg: Please Touch!“ im Kunstpalast Düsseldorf – Sammlung 02/24

Kasse machen mit dem Teufel

Kasse machen mit dem Teufel

„Tod und Teufel“ im Museum Kunstpalast – Kunstwandel 11/23

Die stille Anwesenheit der Dinge

Cornelius Völker im Kunstpalast Düsseldorf – Kunst in NRW 10/23

Malerei im Fluss

Jan Kolata in Ratingen und in Düsseldorf – Kunst in NRW 06/23

von nrw-kunst-nicht-beschneiden999.jpg) Draußen, im Licht

Draußen, im Licht

Die Ölstudie im Kunstpalast Düsseldorf – Kunst in NRW 03/23

„Es ist fast eine spirituelle Erfahrung“

„Es ist fast eine spirituelle Erfahrung“

Alain Bieber über Refik Anadol im Museum Kunstpalast – Sammlung 02/23

„Technologie radikal anders denken“

Direktorin Inke Arns über „Robotron“ im HMKV im Dortmunder U – Sammlung 03/26

„Sie wollten Kunst für alle machen“

Kuratorin Sarah Hülsewig über „German Pop Art“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 02/26

„Die Guerrilla Girls sind mit der Zeit gegangen“

Kuratorin Nicole Grothe über die Ausstellung der Guerilla Girls im Dortmunder Museum Ostwall – Sammlung 01/26

„Konventionen über Bord werfen“

Co-Kuratorin Kerstin Meincke über „Germaine Krull: Chien Fou“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 12/25

„Bei Fluxus ging es nicht ums Genie“

Direktorin Julia Lerch Zajączkowska über „How We Met“ im Kunstmuseum Bochum – Sammlung 11/25

„Absurd und bewusst irritierend“

Kuratorin Inke Arns über „Genossin Sonne“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 09/25

„Er fragt auch nach den Bezügen zu Europa“

Kurator Tobias Burg über „William Kentridge. Listen to the Echo“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 08/25

„Auch mal am Tresen entstanden“

Leiterin Christine Vogt über die Ausstellung zu Udo Lindenberg in der Ludwiggalerie Oberhausen – Sammlung 07/25

„Der Beton ist natürlich sehr dominant“

Die Kurator:innen Gertrud Peters und Johannes Raumann zu „Human Work“ in Düsseldorf – Sammlung 07/25

„Moderne Technologien werden immer relevanter“

Die Leiterin der Kunstvermittlung des ZfIL Unna, Christiane Hahn, über die neue Jahresausstellung – Sammlung 06/25

„Der Zweifel ist wach zu halten“

Direktor Nico Anklam über die Ausstellung der Ruhrfestspiele 2025 in der Kunsthalle Recklinghausen – Sammlung 05/25

„Was Handwerk und was Kunst ist“

Co-Kurator Markus Heinzelmann über „Das halbe Leben“ im Bochumer Museum unter Tage – Sammlung 04/25

„Alle Intelligenz ist künstlich“

Co-Kurator Tom McCarthy über die Ausstellung „Holding Pattern“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 03/25