„Ihr ging es immer um Ambivalenzen und Widersprüche“

Linda Conze über das Werk von Evelyn Richter – Sammlung 09/22

Sie war die Grand Dame der DDR-Fotografie, richtig bekannt wurde Evelyn Richter (1930-2021) erst nach der Wende. Jetzt zeigt das Museum Kunstpalast, kuratiert von Linda Conze, die erste Retrospektive im Westen Deutschlands.

trailer: Frau Conze, der Osten war nicht rot, er war immer grau – sind die Bilder von Evelyn Richter der (noch immer unterdrückte) Beweis gegen die aufkeimende Ostalgie?

Linda Conze: Mit Ostalgie hat die Ausstellung nichts zu tun. Evelyn Richter hat vornehmlich schwarz-weiß fotografiert, wobei interessant ist, dass sich bei den Recherchen herausgestellt hat, dass sie teilweise auch Farbfilm benutzt hat.

Aber sie ist schon ein Beweis dafür, dass der Osten immer grau war?

Nein, gar nicht. Ich finde, dass sich der Osten Deutschlands in ihren Bildern sehr vielfältig zeigt. Ich denke, dass die Ausstellung eine Möglichkeit für ein westdeutsches Publikum ist, das eigene Bild von Ostdeutschland zu überprüfen und andere Bilder zu sehen als die, die wir möglicherweise im Kopf haben.

Neben der grandiosen historischen Komponente – was macht die Arbeiten formal so bedeutend?

Als sie 1957 das erste Mal nach Moskau reiste, war das ein sehr interessantes Erlebnis für sie, denn es fanden dort gerade die Weltfestspiele der Jugend und Studenten statt und nur dadurch bekamen Touristinnen und Touristen die Möglichkeit, die Stadt zu besuchen. Auf dieser Tour geht ihre Mittelformatkamera kaputt, die sie immer mit Stativ verwendet hat und die recht aufwendig zu bedienen war. Nun wechselt sie zu einer Kleinbildkamera und in dem Moment ändert sich ihr fotografischer Blick. Sie fängt an, auf der Straße zu fotografieren und ist nun in der Lage, Alltags- und lebensweltliche Momente spontan einzufangen. Da wird es in ihrem Werk spannend. Außerdem hat Richter nach ihrer Ausbildung bei Pan Walther die Porträtfotografie entscheidend weiterentwickelt.

Düsseldorf ist die zweite Werkschau. Hat Evelyn Richter vor 1989 im Westen überhaupt stattgefunden?

Das ist eine spannende Frage. Ich bin den Quellen nachgegangen in Hinblick auf ihre Auftritte im Westen, auch vor der Wende. Es gab immer mal wieder kleine Schauen, an denen sie beteiligt war, 1984 zeigte das Münchner Stadtmuseum eine Einzelausstellung, was mich überrascht hat. Trotzdem waren das immer eher kleinere Blitzlichter, umfangreicher ist sie tatsächlich nie gezeigt worden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das mal zu ändern.

Welche Serien werden denn in der Retrospektive gezeigt und was transportieren sie an Inhalten?

Wir orientieren uns in der Struktur der Ausstellung an Richters Hauptthemen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Sowjetunion, die für Richter eine wichtige Inspiration war, sie ist dort nach 1957 immer wieder hin zurückgekehrt. Dann haben wir ein Kapitel, was sich mit ihren Aufnahmen im öffentlichen Raum beschäftigt, die sehr spannend sind. Der öffentliche Raum als Ort, der von der Regierung dazu vorgesehen war, dass dort Politik aufgeführt wird, zum Beispiel in Form von Paraden und Kundgebungen, wo sich aber auch der Alltag abgespielt hat wie in Städten in Westdeutschland auch, und wo sich zivilgesellschaftlichen Engagement formiert hat. Richter ging es immer um Ambivalenzen und Widersprüche. Es sind kontemplative Stadtansichten, in denen die historischen Spuren sichtbar werden, die diese Städte alle prägen. Richter zeigt eine Nachkriegsgesellschaft und ein Nachkriegsdeutschland. 1961 ist sie zufällig in Berlin zum Beginn des Mauerbaus und fotografiert heimlich. Man sieht der Perspektive der Bilder an, wie sie versucht, die Kamera zu verstecken.

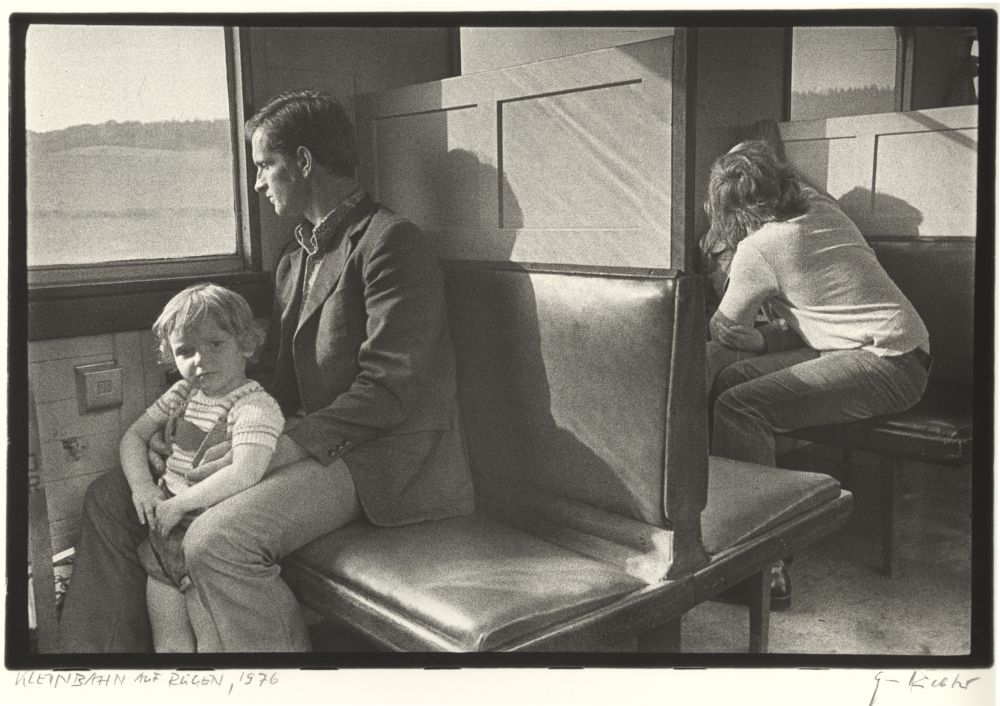

Evelyn Richter: Kleinbahn auf Rügen, 1976, © Evelyn Richter Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der bildenden Künste Leipzig

Evelyn Richter: Kleinbahn auf Rügen, 1976, © Evelyn Richter Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der bildenden Künste Leipzig1989, da ist sie schon Lehrende an der HGB in Leipzig, fotografiert sie mit ihren Studierenden die Montagsdemonstrationen. So spannt sich ein Bogen auf vom Beginn der deutschen Teilung bis zu ihrem Ende. Zudem geht es in der Ausstellung um die Musik, die für Richter ein ganz wichtiges Thema war, ein Bereich, in dem sie viele freie Aufträge bekommen hat, der aber auch eine persönliche Leidenschaft war. Richter hat auch viel journalistisch gearbeitet für Reportagen, seriell, teilweise über mehrere Stunden oder Tagen. Oft hat sie einzelne Bilder dieser längeren Beschäftigungen in ihr Werk überführt. „Arbeit“ macht sie schon ganz früh zum Thema und beschäftigt sich vor allem mit weiblichen Arbeiterinnen, zeigt sie in Fabriken, aber auch anderen Arbeitskontexten. Da finde ich spannend, dass die Bilder wirklich ohne jegliches Pathos auskommen. Das ist besonders, weil Arbeit auch ein klassischer DDR-Bildgegenstand ist. Bei Richter sieht man auch mal erschöpfte Frauen, man sieht die Schwere der Arbeit, die sie ausführen, und das ist etwas das sie bis zum Schluss nicht losgelassen hat. Da zeigt sich eine feministische Haltung, ohne dass Richter das je so genannt hat. Die kritische Reflektion der Lebensbedingungen von Frauen war für sie immer sehr wichtig.

Muss so eine Ausstellung eine besondere Dramaturgie bekommen?

Da es eine Retrospektive ist und eine der ersten Ausstellungen dieser Fotografin im Westen von Deutschland, war es mir wichtig, einen Überblick zu geben, ihr Werk in seiner Vielfalt zu zeigen. Natürlich gibt es eine Dramaturgie. Wir enden zum Beispiel mit Richters Langzeitprojekt zu Ausstellungsbesuchern und -besucherinnen. Das ist ihr am stärksten konzeptionell ausgerichtetes Projekt. Dafür hat sie nie im Auftrag fotografiert, sondern es handelt sich um ganz wegweisende Nebenprodukte ihrer eigenen Kunstbetrachtung. Richter war sehr kunstinteressiert. Dieses Projekt zeigt, dass Kunst erst durch Betrachtung zu Kunst wird. Das hat eine sehr universelle Aussagekraft, die sie aus ihrem konkreten politischen Kontext löst.

Hat sie eigentlich Zeit ihres Lebens analog fotografiert, also mit Vergrößerungsgerät und Chemikalien, aber nicht mit dem Smartphone, oder?

Das Smartphone war für Evelyn Richter kein Werkzeug um Bilder zu machen. Sie war eine klassische analoge Fotografin.

Evelyn Richter | 22.9.-8. 1.23 | Kunstpalast Düsseldorf | 0211 566 42 100

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Fotografie in bewegten Zeiten

Fotografie in bewegten Zeiten

Germaine Krull im Museum Folkwang in Essen – kunst & gut 02/26

Elemente der Natur

Elemente der Natur

„Das fünfte Element“ im Kunstpalast Düsseldorf

Vom Ausstellen

Vom Ausstellen

Hans-Peter Feldmann im Kunstpalast Düsseldorf – Kunst in NRW 12/25

Geruch als Erlebnis

Geruch als Erlebnis

„Die geheime Macht der Düfte“ im Kunstpalast in Düsseldorf

Unter Ruhris

Unter Ruhris

Brigitte Kraemer in Essen – Ruhrkunst 11/25

Die Geschichten in einem Bild

Die Geschichten in einem Bild

Gregory Crewdson im Kunstmuseum Bonn – Kunst in NRW 11/25

Das Leben in seinen Facetten

Das Leben in seinen Facetten

Wolfgang Tillmans in Remscheid – Kunst in NRW 09/25

Ruhrgebilder

Ruhrgebilder

Pixelprojekt-Neuaufnahmen in Gelsenkirchen – Ruhrkunst 09/25

In globalen Zeiten

In globalen Zeiten

Elias Sime im Kunstpalast in Düsseldorf – Kunst in NRW 04/25

Die Geheimnisse bleiben

Axel Hütte im Bahnhof Rolandseck – Kunst in NRW 03/25

„Sie hatte ihren eigenen Blick auf die Arbeitswelt“

„Sie hatte ihren eigenen Blick auf die Arbeitswelt“

Fotohistorikerin Stefanie Grebe über die Ausstellung zu Ruth Hallensleben in Essen – Sammlung 02/25

Malerische Fotografie

„Foto – Kunst – Foto“ im Clemens Sels Museum Neuss – Kunst in NRW 12/24

„Sie wollten Kunst für alle machen“

Kuratorin Sarah Hülsewig über „German Pop Art“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 02/26

„Die Guerrilla Girls sind mit der Zeit gegangen“

Kuratorin Nicole Grothe über die Ausstellung der Guerilla Girls im Dortmunder Museum Ostwall – Sammlung 01/26

„Konventionen über Bord werfen“

Co-Kuratorin Kerstin Meincke über „Germaine Krull: Chien Fou“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 12/25

„Bei Fluxus ging es nicht ums Genie“

Direktorin Julia Lerch Zajączkowska über „How We Met“ im Kunstmuseum Bochum – Sammlung 11/25

„Absurd und bewusst irritierend“

Kuratorin Inke Arns über „Genossin Sonne“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 09/25

„Er fragt auch nach den Bezügen zu Europa“

Kurator Tobias Burg über „William Kentridge. Listen to the Echo“ im Essener Museum Folkwang – Sammlung 08/25

„Auch mal am Tresen entstanden“

Leiterin Christine Vogt über die Ausstellung zu Udo Lindenberg in der Ludwiggalerie Oberhausen – Sammlung 07/25

„Der Beton ist natürlich sehr dominant“

Die Kurator:innen Gertrud Peters und Johannes Raumann zu „Human Work“ in Düsseldorf – Sammlung 07/25

„Moderne Technologien werden immer relevanter“

Die Leiterin der Kunstvermittlung des ZfIL Unna, Christiane Hahn, über die neue Jahresausstellung – Sammlung 06/25

„Der Zweifel ist wach zu halten“

Direktor Nico Anklam über die Ausstellung der Ruhrfestspiele 2025 in der Kunsthalle Recklinghausen – Sammlung 05/25

„Was Handwerk und was Kunst ist“

Co-Kurator Markus Heinzelmann über „Das halbe Leben“ im Bochumer Museum unter Tage – Sammlung 04/25

„Alle Intelligenz ist künstlich“

Co-Kurator Tom McCarthy über die Ausstellung „Holding Pattern“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 03/25