Kinder auffangen

SchülerInnen aus Südosteuropa stranden – nicht in Dortmund – Thema 03/14 Wozu Schule

Die Mallinckrodtstraße in Dortmund wird inzwischen gern als Kulisse benutzt, wenn Fernsehsender über die neue Freizügigkeit in Europa berichten. Dort stehen tagsüber dutzende Männer mit farbbeklecksten Blaumännern und warten darauf, von Auftraggebern, die Schwarzarbeiter suchen, in ihre Transporter geladen zu werden. „Arbeiterstrich“ heißen die paar hundert Meter im Volksmund. Und diese neuen Zuwanderer, die selbst nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, haben meist ihre Kinder mitgebracht.

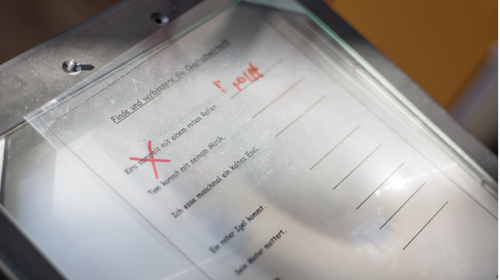

Direkt an die Mallinckrodtstraße grenzt der Nordmarkt. Die Nordmarkt-Grundschule ist eine der ersten Schulen, die für die neuen Zuwandererkinder sogenannte Auffangklassen einrichtete. Von insgesamt 360 Schülerinnen und Schülern sind dort 36 in jenen speziellen Klassen untergebracht. 120 neue schulpflichtige Kinder kommen pro Monat insgesamt nach Dortmund. Die Stadt weiß kaum noch, wohin mit ihnen. Sie können natürlich kein Deutsch, meist aber nicht einmal schreiben. Viele von ihnen sind Roma und deren Kultur kennt keine Schriftsprache. Diese Kinder sind zudem schon oftmals in ihrer alten Heimat nicht gefördert worden, können nur bruchstückhaft ihre eigene Sprache sprechen. Sei es ihre Muttersprache Romanes oder die Amtssprache Rumänisch. Bei den kleinen Einwanderern aus Bulgarien sieht es nicht besser aus. Kein Wunder, allein zwei Drittel der bulgarischen Roma-Kinder mussten in ihrer Heimat gesonderte Schulen besuchen, deren Lehrer es als Strafe empfanden, sie zu unterrichten. Die Kinder, die an die Dortmunder Schulen kommen, sind mit neun oder zehn Jahren auf dem Bildungsstand Dreijähriger. Eine harte Nuss für die Lehrer. An mehr als 30 Schulen wurden bereits Auffangklassen eingerichtet, in denen den Kindern die deutsche Sprache beigebracht wird, damit sie möglichst rasch in den Regelunterricht integriert werden können. Die Schulen liegen nicht nur im Norden, mit Schulbussen werden die Kinder bereits in Einrichtungen gefahren, die auf das ganze Stadtgebiet verteilt sind.

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen derweil in den Auffangklassen vor riesigen Problemen. Geld für Schultaschen, Stifte, Mappen und Hefte haben die Eltern der neuen Schulkinder nicht. Der Gesundheitszustand vieler Kinder ist sehr schlecht. Andererseits sind die Kinder sehr motiviert und entsprechen so gar nicht den langläufigen Vorurteilen. Manche der Kinder, die vor wenigen Jahren noch eine Auffangklasse besuchten, gehen jetzt auf das Gymnasium. Angelika Henkemann ist Lehrerin in einer Auffangklasse an der Nordmarkt-Grundschule in Dortmund. Der WAZ berichtete sie stolz, dass eine ihrer ehemaligen Schülerinnen inzwischen Jahrgangsbeste an einer Gesamtschule sei. Für die Kinder ist das Erlernen der deutschen Sprache nicht nur die einzige Möglichkeit später Fuß zu fassen, sie haben auch offensichtlich Spaß daran. Ihre Eltern haben es da deutlich schwerer. Die meisten scheitern an den einfachsten Fragen der Allgemeinbildung. Sie wie ihre Kinder auf die Grundschule zu schicken ist schlecht möglich. Also werden sie weiter an der Mallinckrodtstraße stehen und auf Arbeit hoffen.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Schule muss nachsitzen

Schule muss nachsitzen

Die Schule von heute zwischen Reformstau und Orientierungslosigkeit – THEMA 03/14 WOZU SCHULE

„Wissenschaft hat immer mit Herrschaft zu tun“

„Wissenschaft hat immer mit Herrschaft zu tun“

Wilfried Bos über die Weiterentwicklung des Bildungssystems – Thema 03/14 Wozu Schule

Bildungschancen von benachteiligten Jugendlichen verbessern

Bildungschancen von benachteiligten Jugendlichen verbessern

Mark Becker über die Ideen und Aufgaben der Initiative RuhrFutur – Thema 03/14 Wozu Schule

Non scholae, sed vitae discimus

Non scholae, sed vitae discimus

Auch das Lesen unsichtbarer Wörter kann bilden – Thema 03/14 Wozu Schule

Perfektes Versagen

Intro – Systemstörung

Welt statt Wahl

Teil 1: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus

„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“

Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen

Klimaschutz braucht (dein) Engagement

Teil 1: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima

Drehtür in den Klimakollaps

Teil 2: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen

„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“

Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung

Dem Klima verpflichtet

Teil 2: Lokale Initiativen – Die Initative Klimawende Köln

Die Hoffnung schwindet

Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen

„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“

Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen

Klimaprotest im Wandel

Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal

Klimaschutz als Bürgerrecht

Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen

Durch uns die Sintflut

Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse

Vorwärts 2026

Intro – Kopf oder Bauch?

Mieter aller Länder, vereinigt euch!

Teil 1: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus

„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“

Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus

Im Krieg der Memes

Teil 1: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf

Worüber sich (nicht) streiten lässt

Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten

„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“

Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns

Über Grenzen hinweg entscheiden

Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne

Noch einmal schlafen

Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?

„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“

Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen