Friedensarbeit

Eine Gelsenkirchener Schule legt einen Unterrichtsschwerpunkt auf den Ersten Weltkrieg – Thema 01/14 Krieg

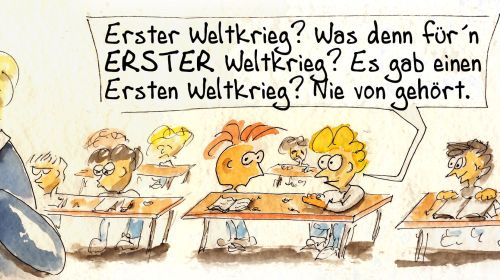

Woran erinnert man sich noch aus seinem Geschichtsunterricht? An die alten Römer, die Französische Revolution und das Dritte Reich. Dazwischen klaffen dicke Löcher. In eines davon ist der Erste Weltkrieg gefallen. Die Erfahrung machte auch Georg Altenkamp. Und der sitzt an der Quelle als Leiter der Gelsenkirchener Gesamtschule „Berger Feld“. „Der Zweite Weltkrieg wird sehr intensiv in den Schulen bearbeitet und irgendwann werden die Schüler damit auch überfrachtet. Dann kommt es zu einer Übersättigung, die zu Ablehnung führt“, erklärt Altenkamp einen der beiden Gründe für das Projekt seiner Schule: Jedes Jahr machen sich Schüler der Sekundarstufe II auf zur Partnerschule „Heilige Familie“ im belgischen Ypern und nach Istanbul und forschen dort auf den Soldatenfriedhöfen. „Außerdem habe ich kurz vor meinem eigenen Abitur 1966 in Frankreich Kriegsgräber gepflegt“, fährt der Schulleiter fort. „Und dies nun mit dieser Generation zu wiederholen, den Krieg über die Schauplätze und persönliche Schicksale erfahrbar zu machen, anstatt nur über ihn zu reden, zu lesen, oder ihn in Filmen zu sehen, hat eine höhere Qualität.“

Altenkamp geht es nicht um Heldengedenken, sondern um Friedensarbeit. Vor der ersten Fahrt nach Belgien zu den Gedenkveranstaltungen, die der Geschichtslehrer Detlev Kmuche über persönliche Kontakte zu einem Veteranen 1999 initiierte, herrschte noch Skepsis im Kollegium: „Einige Kollegen befürchteten eine paramilitärische Veranstaltung. Stattdessen trafen wir auch Veteranen – in den ersten Jahren gab es noch Zeitzeugen, das war ungeheuer wertvoll für unsere Arbeit.“ Die Schüler und ihre Lehrer waren die ersten Deutschen, die an den Feiern teilnehmen durften. Altenkamp: „Dabei hat die Stadt sehr unter den Deutschen gelitten. In beiden Weltkriegen wurde sie fast ausradiert. Was sich dort an Wiederaufbauwillen gezeigt hat, ist ebenso beachtlich wie die Menschlichkeit, die uns entgegengebracht wird. Diese Erfahrung auch jungen Menschen zu ermöglichen und damit zur Völkerverständigung beizutragen, ist uns ganz wichtig.“ Auch im Unterricht liegt der Fokus nicht allein auf den großen Zusammenhängen, sondern auf der Arbeit mit Originaldokumenten wie Briefen von Soldaten, die als Patrioten freiwillig in den Krieg zogen und denen an der Front mehr und mehr die Augen geöffnet wurden. Altenkamp: „Die Linie aus dem Nationalismus des Deutschen Reiches über die Weimarer Republik in den Nationalsozialismus muss klar werden. Sonst ist der Nationalsozialismus gar nicht zu verstehen.“

Die Arbeit, die die einzelnen Jahrgänge unterscheidet, ist die Kriegsgräberforschung. Jeder der im Schnitt 20 Jugendlichen forscht nach dem Verbleib verschollen gemeldeter Soldaten. In zehn Fällen konnten die Nachfahren und Hinterbliebenen und das Grab ihres Großvaters oder Onkels zusammengeführt werden. Altenkamp: „Es sind stets sehr bewegende Momente wie damals, als der Bürgermeister eines oberfränkischen Dorfs kam, um sich voller Ergriffenheit bei Schülern zu bedanken. Ich denke, nachhaltiger als durch eine solche Anerkennung kann man nicht lernen.“ Nachhaltig soll das Projekt vor allem beim Abbau von Vorurteilen sein. Altenkamp: „Vertrauen aufzubauen ist das Hauptziel über die Grenzen hinweg insbesondere zu Ländern, die sich mal kriegerisch und mit verheerenden Folgen für beide Seiten begegnet sind. Wir wollen den Jugendlichen eine Form des Zusammenlebens in Europa vermitteln, die frei von solchen Ängsten und Vorurteilen ist. Da ergeben sich Freundschaften zwischen den Deutschen, Belgiern und Türken, die es gar nicht mehr zulassen, dass es zu Vorurteilen kommt. Wenn Menschen das erfahren in diesem Alter, dann können sich keine Vorurteile entwickeln.“

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Krieger: Denk mal!

Krieger: Denk mal!

100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bleiben viele Fragen offen – THEMA 01/14 KRIEG

Kriegseuphorie

Kriegseuphorie

André Wilger über die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges – Thema 01/14 Krieg

Perfektes Versagen

Intro – Systemstörung

Welt statt Wahl

Teil 1: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus

„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“

Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen

Klimaschutz braucht (dein) Engagement

Teil 1: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima

Drehtür in den Klimakollaps

Teil 2: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen

„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“

Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung

Dem Klima verpflichtet

Teil 2: Lokale Initiativen – Die Initative Klimawende Köln

Die Hoffnung schwindet

Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen

„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“

Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen

Klimaprotest im Wandel

Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal

Klimaschutz als Bürgerrecht

Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen

Durch uns die Sintflut

Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse

Vorwärts 2026

Intro – Kopf oder Bauch?

Mieter aller Länder, vereinigt euch!

Teil 1: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus

„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“

Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus

Im Krieg der Memes

Teil 1: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf

Worüber sich (nicht) streiten lässt

Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten

„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“

Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns

Über Grenzen hinweg entscheiden

Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne

Noch einmal schlafen

Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?

„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“

Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen

Weil es oft anders kommt

Teil 3: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung

Keine Politik ohne Bürger

Wie Belgien den Populismus mit Bürgerräten und Dialogforen kontert – Europa-Vorbild: Belgien