Die Frau hinter Frankenstein

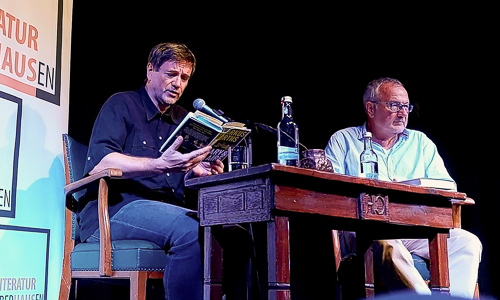

Autor Markus Orths in Oberhausen – Literatur 09/23

Während draußen Temperaturen von über 30 Grad herrschen, führt Markus Orths im Literaturhaus Oberhausen in das Jahr 1816, das „Jahr ohne Sommer“, das wegen eines Vulkanausbruchs in Indonesien auch in Europa durchgehend dunkel, kalt und nass war. Vom nasskalten Wetter in die Innenräume der Villa Diodati am Genfer See getrieben, erzählen sich eine Handvoll der Literatur zugewandte Seelen zum Zeitvertreib Schauergeschichten. Teil der illustren Gruppe ist die damals gerade 19-jährige Mary Godwin. Mit ihrer Geschichte um einen Forscher, der aus Leichenteilen eine Kreatur formt und dieser mit Hilfe von Elektrizität Leben einhaucht, begeistert Mary nicht nur ihren späteren Ehemann Percy Shelley, sondern auch den Rest der Gruppe. Aus der Geschichte wird ein Roman, ein Klassiker der Schauerliteratur: Frankenstein. Markus Orths spürt in seinem Roman „Mary & Claire“ aber nur bedingt der Entstehungsgeschichte des weltberühmten Buches nach. Vielmehr portraitiert er Mary Godwin und auch ihre Halbschwester Claire Clairmont als frühe Rebellinnen gegen bürgerliche Konventionen und als hochintelligente Frauen des Wortes.

Wortgewandte Rebellinnen

Markus Orths lässt seinen Roman mit kurzen Szenen an einem Grab erzählen, die kurze Blitzlichter auf das Heranwachsen einer der Titelheldinnen werfen. Hierhin, an das Grab ihrer Mutter Mary Woolstonecraft, kommt Mary als kleines Kind, später als Jugendliche, als heranwachsende Frau regelmäßig. Sie vertraut sich ihrer Mutter an, schwärmt zum Beispiel von Coleridges Ballade „The Rime of the Ancient Mariner“ in den höchsten Tönen. Hier ist eine junge Frau, die von der Kraft der Worte mitgerissen wird, die mit Haut und Haar in dem Gedicht aufgeht und mitfiebert und kaum fassen kann, welche Wendung es nimmt. Ein wenig schwärmt sie auch für diesen Dichter („Seine Stimme! Seine Erscheinung! Seine wüsten, langen Haare.“), der dieses Gedicht bei ihrem Vater zuhause vorgetragen hat, von den atemlos heimlich lauschenden Mädchen nichts ahnend. Es werden auch später die Dichter sein, zu denen sich Mary und ihre Halbschwester Claire hingezogen fühlen werden. Als Mary den jungen Percy Shelley kennenlernt und beide eine Beziehung führen ohne auch nur an Ehe zu denken, zeigt sich, dass der ansonsten durchaus fortschrittliche Habitus des Vaters bei der eigenen Tochter an seine Grenzen stößt. Mary wird fortgesperrt, der Umgang mit Percy wird ihr untersagt. Claire wird zur heimlichen Überbringerin von beiderseitigen Liebesbekundungen, dabei hat sie selbst ein Auge auf den jungen Dichter geworfen. So kommt es, dass sie schließlich zu dritt die Flucht aus London, aus dem väterlichen Gefängnis antreten.

Väterliches Gefängnis

Markus Orths schildert die historischen Ereignisse mit viel Witz. Er hat akribisch recherchiert, gibt aber zu, sich erzählerische Freiheiten zu leisten, wenn es dem Vorankommen der Handlung dient. Er liest lebendig, man folgt ihm gern in die Tiefen der Romantik. Doch mindestens ebenso fesselnd und unterhaltsam wie die Romanhandlung sind seine Ausführungen zum eigenen Schreiben. Wort- und gestenreich erzählt er von der Entstehung des Romans, wie er erst im Zuge seiner Recherchen erfuhr, dass auch Claire einen Roman verfasst hat – der allerdings als verschollen gilt. Es gibt Hinweise, dass Byron ihn gelesen und gelobt hat – und auch Orths bekennt, dass er das Buch nur zu gerne gelesen hätte. Ursprünglich habe der Roman nur „Mary“ heißen sollen, doch Claire habe sich mehr oder weniger selbst in die Geschichte „hineingeschrieben“, gibt Orths Einblick in seine Schreibwerkstatt. Die wilde Flucht der Menage à trois wird mit großem Tempo erzählt. Ebenso pointiert geht es weiter, wenn sich Claire, von Percy letztlich verschmäht, daran macht, mit Lord Byron einen viel erfolgreicheren Dichter (und Exzentriker) zu daten. Orths hat ein gutes Gespür für Situationskomik, für spitzfindige und lebendige Dialoge. In seinem Schreiben sowie in seinem Erzählen über die historischen Ereignisse scheint eine tiefe Bewunderung für die beiden Frauen durch. Bei allem Witz ist „Mary & Claire“ eine Hommage an die Kraft des Wortes, die Liebe zur Literatur.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Sinn und Unsinn der Arbeit

Sara Weber liest in Oberhausen – Literatur 05/23

Unwiderstehlicher kleiner Drache

„Da ist besetzt!“ von Antje Damm – Vorlesung 02/26

Schmunzeln und Mitgefühl

„Opa Bär und die Schuhe im Kühlschrank“ von Anne und Paul Maar – Vorlesung 02/26

Glück und Unglück

„Niemands Töchter“ von Judith Hoersch – Literatur 02/26

Exzentrik kann zärtlich sein

„Mitz. Das Pinseläffchen“ von Sigrid Nunez – Textwelten 02/26

Bewusst blind vor Liebe

„Mama & Sam“ von Sarah Kuttner – Literatur 01/26

Beziehungen sind unendlich

„Schwarze Herzen“ von Doug Johnstone – Textwelten 01/26

Jenseits des Schönheitsdiktats

„Verehrung“ von Alice Urciuolo – Textwelten 12/25

Nicht die Mehrheit entscheidet

„Acht Jahreszeiten“ von Kathrine Nedrejord – Literatur 12/25

Power Kid

"Aggie und der Geist" von Matthew Forsythe – Vorlesung 11/25

Allendes Ausflug ins Kinderbuch

„Perla und der Pirat“ von Isabel Allende – Vorlesung 11/25

Inmitten des Schweigens

„Aga“ von Agnieszka Lessmann – Literatur 11/25

Die Liebe und ihre Widersprüche

„Tagebuch einer Trennung“ von Lina Scheynius – Textwelten 11/25

Mut zum Nein

„Nein ist ein wichtiges Wort“ von Bharti Singh – Vorlesung 10/25

Kindheitserinnerungen

„Geheimnis“ von Monika Helfer und Linus Baumschlager – Vorlesung 10/25

Die Front zwischen Frauenschenkeln

„Der Sohn und das Schneeflöckchen“ von Vernesa Berbo – Literatur 10/25

Im Spiegel des Anderen

„Der Junge im Taxi“ von Sylvain Prudhomme – Textwelten 10/25

Von Ära zu Ära

Biographie einer Metal-Legende: „Sodom – Auf Kohle geboren“ – Literatur 10/25

Kutten, Kohle und Karlsquell

Lesung „Sodom – Auf Kohle geboren“ in Bochum – Literatur 10/25

Alpinismus im Bilderbuch

„Auf in die Berge!“ von Katja Seifert – Vorlesung 09/25

Keine Angst vor Gewittern

„Donnerfee und Blitzfee“ von Han Kang – Vorlesung 09/25

Roman eines Nachgeborenen

„Buch der Gesichter“ von Marko Dinić – Literatur 09/25

Süß und bitter ist das Erwachsenwerden

„Fliegender Wechsel“ von Barbara Trapido – Textwelten 09/25

Geteilte Sorgen

„Lupo, was bedrückt dich?“ von Catherine Rayner – Vorlesung 08/25

Augen auf Entdeckungsreise

„Jetzt geht’s los!“ von Philip Waechter – Vorlesung 08/25